发布时间:2025-07-10

发布时间:2025-07-10

浏览次数:14

浏览次数:14

发布者:Admin

发布者:Admin

我们漫步于海滩,望向无边无际的蔚蓝海面,或许难以想象这片美景背后正酝酿着一场生态浩劫。全球每年约有800万吨塑料垃圾流入海洋,平均每分钟就相当于一辆满载的垃圾车倾倒入海。据中国科学院南海海洋研究所统计,我国每年产生的塑料垃圾接近6000万吨,其中部分经河流进入海洋,对海洋生态系统构成极大威胁。

这些塑料从一次性购物袋、包装膜到废弃渔具,被海浪撕裂分解成微塑料(粒径小于5毫米),在水中无处不在。研究显示,我国渤海、东海等海域的微塑料浓度高于全球平均水平。它们不仅污染水体,还进入鱼类、贝类体内,最终可能回到我们的餐桌上。中国海洋大学曾在东海鳗鲡体内检测到多种微塑料残留;另有研究在长江口中华鲟体内检测出含有尼龙微粒,表明微塑料已深入食物链底层,对濒危物种构成威胁。这场看不见的污染正悄无声息地侵蚀着海洋生态的根基。

从最小的浮游生物到最大的鲸鱼,几乎所有海洋生物都不可避免地遭受塑料的威胁。误食塑料导致饥饿、消化系统损伤,甚至死亡;而塑料缠绕则成为海龟、海鸟和海豹等物种死亡的主要原因之一。微塑料通过浮游动物进入食物链,并在各个营养级中层层累积,释放出双酚A、邻苯类等有害化学物质,扰乱激素系统、抑制繁殖能力,最终影响整个种群的稳定性和生态结构。与此同时,珊瑚礁、海草床等重要海洋栖息地也深受其害。塑料碎片覆盖在珊瑚表面,阻碍光照和氧气交换,诱发白化现象并增加疾病感染率。更为隐蔽的是,塑料在降解过程中不断释放添加剂,逐步改变海洋水体的化学组成,影响了海洋生物的发育与生理平衡。

这一生态链的扰动最终也影响人类自身。通过海产品消费,微塑料及其吸附的毒素进入人体,带来潜在的内分泌紊乱和致癌风险。塑料污染已不再是“远在深海”的问题,而是直击我们食物安全、健康保障乃至沿海经济发展的现实挑战。

— 1 —海洋塑料危机,传统清理手段为何无能为力?

应对海洋塑料,过去我们依赖的是人工清理、海洋浮筒拦截装置等传统方式。然而,在浩瀚无际、动态流动的海洋面前,这些方法如同螳臂当车。

例如,荷兰“海洋清理计划”部署的漂浮屏障只能在局部水域起效,面对体积细小的微塑料几乎无能为力。国内也有类似努力,如阿里巴巴公益平台与地方政府合作的“河长制+智能垃圾拦截系统”,虽取得阶段性成果,但仍无法触及深海或微粒层级的塑料污染。

更糟糕的是,一些“清理”行动在无意中可能造成生态次生伤害:浮筒可能搅动海底沉积物,释放有毒化学物;网捕设备可能误伤海洋生物,尤其是鱼苗、珊瑚、浮游动物。

面对海洋塑料碎片化、隐形化的特性,全球科学界正将目光转向更前沿的生物降解解决方案——酶技术。

— 2 —“吃”塑料的酶登场,生物科技的新解法

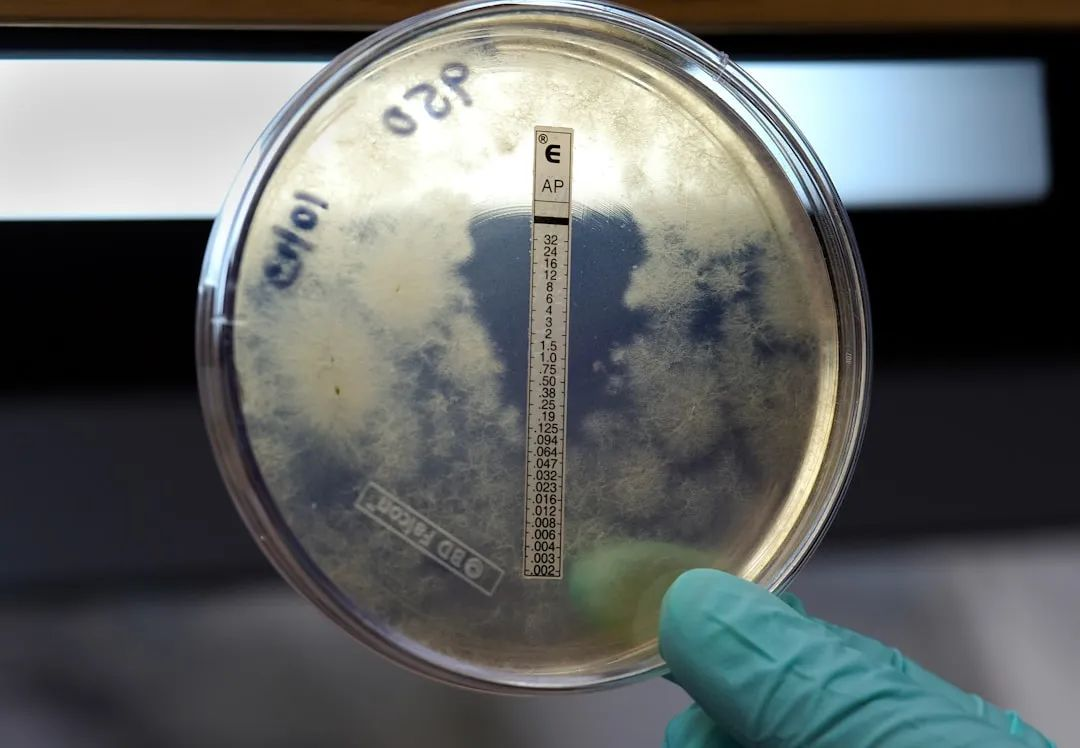

酶,是生物体内加速化学反应的天然催化剂。它们帮助我们消化食物、森林分解落叶,过去从未被认为能“啃动”塑料。直到2016年,日本京都工业大学的研究人员发现了一种名为“坂井伊德氏菌(Ideonella sakaiensis)”的细菌,能分泌一种酶“PETase”,可分解常见的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)——即矿泉水瓶、食品包装的主要成分。

PETase能剪断塑料长链分子,使其还原为易被吸收的小分子,为塑料回收提供了“生物分解入口”。其效率甚至超过自然界任何已知的塑料分解机制。更重要的是,这项发现开启了“人工定向进化酶”的研究浪潮。

2020年,中国科学院天津工业生物技术研究所联合浙江大学开发出改良型“PET水解酶”,其分解效率比天然酶提升近百倍,可在温和条件下快速降解PET薄膜。此外,深圳清华研究院的团队也在研究酶催化的聚乳酸(PLA)塑料回收技术,为未来可降解塑料闭环回收提供了范本。

— 3 —酶如何“吃塑”?从分子到产业的转化路径

那么,“塑料分解酶”到底是如何运作的?它们如分子剪刀般,精确识别并剪断塑料分子链。通过结构改造,科学家可以优化其工作温度、稳定性和亲和力,让它在复杂环境中也能稳定“吞塑”。

英国庞德学院的团队曾将PETase与MHETase融合,合成“超级酶”,其分解效率提升两倍以上。美国国家可再生能源实验室(NREL)亦借助AI辅助蛋白质结构建模,设计出能在高温下活跃的变体酶,更适用于工业回收流程。

国内的“酶+回收”应用也在起步,产品质量媲美石化原生料。试验证明,平均一个塑料瓶的回收再利用周期缩短至24小时以内。此外,复旦大学正在研究“可编程酶系统”,通过基因回路设定酶的激活和停用条件,为酶技术的大规模环境应用植入“安全开关”。

— 4 —从实验室走向市场:机遇与挑战并存

将酶技术从实验室推向市场化应用,面临诸多实际问题:

· 技术扩展性:海量塑料废弃物处理需配套建设高通量生物反应器,保持酶催化稳定性;

· 成本问题:尽管酶法较环保,但与传统熔融回收相比,其初期投入和运营成本更高;

· 法规限制与生态风险:释放工程微生物至自然水体的生态安全、跨境技术许可、行业标准尚不明晰。

针对这些挑战,欧盟、日本及中国均在布局生物降解酶的法规和标准体系。中国也已将“高效可控降解酶”纳入《“十四五”国家科技创新规划》,支持企业联合高校共建“塑料生物降解技术验证平台”。

另一方面,从经济角度出发,酶技术带来的回收闭环也可能孕育千亿级产业。2024年,中国环保部数据显示,我国再生塑料利用率首次突破30%,其中生物降解材料比重持续上升,PET回收产能大幅增长。未来,酶技术或将成为循环经济的新支点。

— 5 —赋能未来:酶技术的全球协作与公众教育

塑料污染是全球性问题,酶技术的发展也离不开国际合作。目前,美国能源部、生物塑料创新联盟(BPIA)、欧盟地平线计划等都将生物降解酶列为重点资助方向。中国作为世界最大塑料生产与消费国之一,近年来也逐步参与国际平台。

除了科研与企业的努力,公众教育亦不可忽视。近年,中国许多中小学在“科普进校园”活动中引入塑料污染与酶降解知识,增强青少年环保意识。短视频平台上的“微塑料解说”、“一瓶PET的循环之旅”等内容也让公众更易理解科技与生态的联结。

唯有科学、企业、政策、公众四力合一,才能真正推动“吃塑酶”技术走入现实,打造一个塑料减量、资源可循环的未来蓝图。